Stiftung

Erich von Däniken

Die Erich von Däniken-Stiftung ist eine privatrechtliche, gemeinnützige Stiftung, die der eidgenössischen Stiftungsaufsicht unterstellt und in den Bereichen Kultur, Bildung und Forschung tätig ist.

Zweck

Was will die Erich von Däniken-Stiftung?

Die Stiftung wurde 1996 von dem Schweizer Schriftsteller und Forscher Erich von Däniken und seiner Gattin Elisabeth in Interlaken gegründet. Das Ehepaar hat der Stiftung neben einer Bargeldeinlage einen Teil seines umfangreichen Archives gewidmet. Dazu gehören Bücher, Dias, Filme, Manuskripte, Bilder und mehr. Später sollen weitere Teile dieses Lebenswerkes ebenfalls der Stiftung zukommen. Zweck der Stiftung ist die Erforschung der grossen Rätsel der Welt, insbesondere rätselhafter Relikte vergangener Kulturen. Die Stiftung will Triebfeder sein für Forschungen, die bisher unmöglich schienen. Forschungen, die sich zwar an die Grundregeln des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns halten, ohne sich aber von bestehenden Dogmen oder Paradigmen eingrenzen zu lassen.

Rechtsform

Die Erich von Däniken-Stiftung ist eine privatrechtliche, gemeinnützige Stiftung, die der eidgenössischen Stiftungsaufsicht unterstellt und in den Bereichen Kultur, Bildung und Forschung tätig ist.

Stiftungsrat

Zum Stiftungsrat gehören zurzeit folgende Personen:Erich von Däniken: Stiftungsratspräsident

Elisabeth von Däniken: Beisitzerin

Cornelia von Däniken: Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Bolliger: Finanzen

Wer ist Erich von Däniken?

Seit über 50 Jahren beschäftigt sich Dr. h.c. Erich von Däniken mit dem Nachweis, dass Ausserirdische vor Jahrtausenden Einfluss auf die Entwicklung der Menschheit genommen und ihre Spuren auf der Erde hinterlassen haben. Zu dieser Thematik, die Paläo-SETI genannt wird, hat der Schweizer Forscher bis heute 49 Bücher veröffentlicht, die in 32 Sprachen übersetzt und 68 Millionen mal verkauft wurden. Dazu kommen Film- und Fernsehproduktionen, Podcasts und Hörbücher sowie unzählige Fachartikel. Erich von Däniken hat im In- und Ausland eine Reihe von Auszeichnungen erhalten.

Was hat Erich von Däniken (EvD) dazu bewogen, eine Stiftung zu gründen? Drei Fragen an den Autor und Forscher.

1. Herr von Däniken, sucht Ihre Stiftung nach E.T. Spuren auf der Erde?

EvD: "Nein. Es ist nicht das Ziel der Stiftung, meine Hypothese zu beweisen, dass einst Extraterrestrier die Entwicklung der Erde beeinflusst haben. Doch die Stiftung will Fragen auf den Grund gehen, die von der Wissenschaft bisher nicht gestellt oder beantwortet wurden."2. Aber kann eine Stiftung, die Ihren Namen trägt, überhaupt neutral forschen?

EvD: "Die Stiftung forscht nicht selbst, sondern erteilt Aufträge an Hochschulen und etablierte Institute. Oder sie unterstützt bestehende Forschungsprojekte. Die Stiftung will so mithelfen, einige Antworten auf die unzähligen offenen Fragen zu finden, die uns vergangene Kulturen hinterlassen haben."3. Das wäre doch Aufgabe der Archäologie ....

EvD: "Die Archäologie hat ganz andere Zielrichtungen. Zudem hat sich gezeigt, dass unkonventionelle Fragen und ihre Antworten meist von aussen kommen und seltener aus den entsprechenden Fachrichtungen."[1] Däniken, E. v.: 25 Jahre Erich von Däniken-Stiftung. Forschungen, dem Zeitgeist voraus. In: Sagenhafte Zeiten, 5/2021, Interlaken 2021, S. 24 - 26

Forschungsprojekte der Stiftung

NAZCA - Das größte Bilderbuch der Menschheit

Eines der größten Menschheitsrätsel befindet sich nahe der Pazifikküste Süd-Perus auf der Hochebene von Nazca: Linien, Pisten, geometrische Formen wie Dreiecke, Rechtecke, Trapeze, Spiralen, Abbildungen von Menschen, Tieren und mythologischen Wesen erstrecken sich auf einer Fläche von über 500 Quadratkilometern. Vollständig ist das gesamte „Kunstwerk“ nur aus der Luft mit Flugzeugen oder Satelliten aus dem Weltall zu erkennen. Wozu die geometrischen Abbildungen, die planierten Pisten und Bildskizzen von ihren Erschaffern über Jahrhunderte hinweg angelegt wurden, ist bis heute unbekannt.

Warum zeichneten indigene Kulturen beispielsweise einen 50 Meter großen Affen mit aufgerolltem Schwanz, einen Kondor mit einer Flügelspannweite von 110 Metern oder ein humanoides Wesen, genannt „El astronauta“ („der Astronaut“), das grüßend die Hand zum Himmel erhebt, in die sandige Ebene und Hügellandschaft Nazcas?

Welchem Zweck diente ein gigantisches, verwirrendes Netz aus Tausenden von Linien und Pisten, bis zu 80 Meter breit und bis zu 23 Kilometer lang, die sich oft schnurgerade steile Berghänge hinaufziehen?

Wozu mühten sich frühe Kulturen Perus ab, 800 Meter breite Trapeze und gewaltige, geometrische Zeichnungen, die Taleinschnitte und Klüfte überwinden, zu schaffen und Bergkuppen zu planieren?

Und noch immer werden neue Geoglyphen entdeckt, derzeit mit einer speziell trainierten KI (künstlichen Intelligenz). Allein im September 2024 veröffentlichte die Yamagata Universität (Japan) 1309 neue mutmaßliche Geoglyphenfunde (s. "Proceedings of the National Academy of Sciences"), die mithilfe hochauflösender Luftbilder und KI-Auswertung aufgespürt wurden.

Von wissenschaftlicher Seite sind bis heute mehr als ein Dutzend Theorien rund um die Linien und Figuren von Nazca erstellt worden. Sie reichen von einem gigantischen astronomischen Kalender, über religiöse Motive wie zeremonielle Pfade oder Pilgerrouten, einer Sportanlage für Wettkämpfe, verbliebene Spuren gigantischer Webketten, Zeichnungen, die unterirdische Wasseradern markieren, bis hin zu Landschaftskunst. Eine überzeugende Erklärung liegt bislang nicht vor.

Die Forschungsprojekte NAZCA I, II und III

Den Stiftungspräsidenten Dr. h. c. Erich von Däniken, Ehrenbürger der Stadt Nazca, fasziniert die archäologische Weltkulturerbestätte seit seiner Jugend bis heute. Immer wieder war er vor Ort, drehte mit Filmteams, sprach mit Wissenschaftlern und Einheimischen, überlegt, wie man dem Geheimnis von Nazca auf die Spur kommen könnte. So entstanden seit der Jahrtausendwende drei großangelegte Forschungsstudien gemeinsam mit Wissenschaftlern aus mehreren Ländern

NAZCA I

Für das Projekt „NAZCA I“ gewann die Stiftung Wissenschaftler der Universität Dresden und beauftragte Prof. Dr. Gunter Reppchen von der Hochschule für Technik und Wirtschaft (Dresden), ungewöhnlichen Fragen nachzugehen. Prof. Reppchen hatte bereits zuvor präzise Vermessungen in Dr. Kerstin Hartsch, Prof. Dr. Silvia Rosas (Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú), einem Archäologen der Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima) sowie von deutscher Seite die Professoren Dr. Andreas Weller (Geophysiker der Technischen Universität Clausthal) und Prof. Dr. Jörg Matschullat (Mineraloge und Geoökologe der Bergakademie Freiberg). Der Forschungsauftrag lautete unter anderem:

Herauszufinden, ob eine der auffällig schmalen Zickzack-Linie auf der Nazca-Ebene tatsächlich unter der "Pista" hindurch verläuft oder eine

optische Täuschung vorliegt.

Gesteins- und Materialanalysen von Linien und Pisten im Vergleich zur Umgebung.

Magnetfeldmessungen zwischen künstlich angelegten Linien, Pisten und dem umgebenden Geröll, mit einem Fokus auf den Kreuzungspunkten und Ermittlung möglicher Auffälligkeiten.

Feststellen möglicher Diskrepanzen in der elektrischen Leitfähigkeit des Bodens.

Messdaten bezüglich erhöhter und/oder verringerter Radioaktivität.

Häufigkeitsanalyse von Mineralien, Erzen und Glimmer unter der Perspektive, ob eine unnormale Häufigkeit gegeben ist.

Altersdatierung und ggf. Ermittlung von Altersunterschieden zwischen verschiedenen "Pistas".

Tatsächlich zeigten sich bei der Auswertung der Ergebnisse auffällige Anomalien im Gestein der Nazca-Linien. Die Erstveröffentlichung erfolgte in dem multidisziplinären Wissenschaftsjournal „The Science of Nature – Naturwissenschaften“.[2] Hartsch, K., Weller, A., Rosas, S., Reppchen, G.: The Nasca and Palpa geoglyphs: geophysical and geochemical data. DOI 10.1007/s00114-009-0587-9. 30 June 2009. Springer-Verlag 2009].

Der elektrische Widerstand an den explorierten Stellen übertraf die zu erwartenden Messwerte (s. roter Fleck). G. Reppchen u. a./EvD-Stiftung

Die Magnetmessungen zeigten deutliche Abweichungen bspw. zwischen den Linien, Pisten und ihrer Umgebung.

Die geoelektrischen Messungen ergaben eindeutige Anomalien, die bis in eine Tiefe von zwei Metern unter den Geoglyphen gemessen wurden.

Am Ende einer breiten "Pista" übertraf der elektrische Widerstand die erwarteten Messwerte um das Achttausendfache.

Die geologische Umgebung von Palpa/Nazca ist in den Sedimenten geprägt durch einen auffällig hohen Arsenanteil.

An bestimmten Geröllhalden wurde weißes Material gefunden, das vorwiegend aus Glas besteht. Der Ursprung dieses Materials ist ungeklärt.

NAZCA II

Auf Basis der erfolgreichen Forschung des Verbundes aus zwei deutschen und einer peruanischen Universität erfolgte eine gemeinsame Diskussion über eine weiterführende Studie. Erneut stellte die Erich von DänikenStiftung finanzielle Mittel bereit, um das Forschungsvorhaben zu realisieren. [4] Weller, A., Rosas, S., Eidner, M., Hartsch, K.: “Geophysical, Petrographic and Geochemical Survey on the Nazca Lines”. Journal of Earth Science and Engineering 3 (2013), S. 159-167].Als Untersuchungsgebiet wurde der östliche Rand der Ica-Nazca-Senke ausgesucht, wobei eine der trapezförmigen Nazca-Geoglyphe (Yipata/Palpa) mit einbezogen wurde. Geowissenschaftliche Untersuchungen des oberflächennahen Untergrunds unter den Nazca-Geoglyphen mithilfe von Widerstandsmessung, Georadaruntersuchung sowie Bodenproben mit einer Handbohrmaschine aus Tiefen bis zu 90 cm lieferten strukturelle Informationen bezüglich der Lithologie und des Wassergehalts. Zudem konnte eine Korrelation zwischen erhöhtem Sulfatgehalt und elektrischem Widerstand in geringer Tiefe festgestellt werden. Dadurch ließ sich das Wissen über die Verwitterungsprozesse in Wüstenböden erweitern. Die Modellerrechnungen ergaben stärkere Widerstandskontraste mit einer Vielzahl von getrennten Anomalien. Deutlich zu erkennen ist, dass die Orientierung der Widerstandsstrukturen nicht den von menschengemachten Zickzacklinien auf der Oberfläche folgt. In zahlreichen Proben wurde Calcit oder Aragonit nachgewiesen, ebenso ein hoher Schwefelgehalt. Mit „Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry“ wurde ein erhöhter Arsengehalt ermittelt.Das Forscherteam hält fest: „Unser Ansatz, geophysikalische, petrographische und geochemische Methoden zu kombinieren, erweist sich als erfolgreich, um das Wissen über diese Prozesse zu erweitern.“[4] Rosas, S., Hartsch, K., Weller, A., Eidner, M.: Petrographical and Geochemical Features coupled with Geophysical Observations on the Nazca Lines. Poster. Paris o. D.

NAZCA III

Auf der Grundlage der Ergebnisse von NAZCA I und II wurden weiterführende Fragestellungen zur physikalisch-stoffliche Verifizierung der geoelektrischen Anomalien und ihrer zeitlichen Veränderungen formuliert:

Metallogenetische und mineralogisch-geochemische Untersuchungen (u. a. zur Arsenanomalie).

Methodische Befliegungstests ausgewählter Strukturen mittels Drohnen.

Aussagefähigkeit für Detektion neuer Strukturen im oberflächennahen Untergrund.

Datierungen an sedimentären Linienstrukturen bzw. Geoglyphen zur Einschätzung von Alterssequenzen.

Fließpfadanalysen von Wasser im Einzugsgebiet der Geoglyphen von Nasca

-

Nazca III

-

Das zu prospektierende Gebiet des NAZCA III-Projektes

-

Archäometrie verbindet archäologische und naturwissenschaftliche Methoden. Dr. K. Hartsch auf der Ebene von Nazca.

-

Eine Drohne von Projekt NAZCA-III im Flug über eine der Nazca-Scharrlinien.

-

Wissenschaftler aus drei Ländern während der interdisziplinären Feldkampagne auf der Ebene von Nazca und Palpa.

Für die Genehmigungserteilung seitens des peruanischen Kultusministeriums wurde die Fortsetzung der geowissenschaftlichen Untersuchungen aus Nasca I und II daran geknüpft, dass methodische Ansätze bzw. Überlegungen zu einem besseren Schutz der Geoglyphen abgeleitet werden. Deshalb wurden zusätzlich Indikatoren erstellt, die mögliche negative Umwelteinflüsse erfassen sollten. Diese sollen zur Entwicklung von Vorhersage- und Erhaltungsmaßnahmen genutzt werden können.Die Erich von Däniken-Stiftung konnte 2019 über Crowdfundig (Plattform „Startnext“) innerhalb weniger Wochen 65.000 Euro für die interdisziplinäre Erforschung der geowissenschaftlich bereits ermittelten Anomalien bereitstellen. „Ich bin gerührt und überglücklich“, kommentierte Stiftungsgründer Erich von Däniken das erfolgreiche Crowdfunding. „Die Archäologie konnte das Rätsel Nazca nie lösen. Exakte wissenschaftliche Forschungen, die messbare und wiederholbare Daten liefern, fehlen weitgehend. Hier setzt unser Projekt an“.Durch Initiative von Dr. Kerstin Hartsch von der IPRO-consult Dresden, die bereits bei den ersten beiden Forschungsprojekten gemeinsam mit Prof. Gunter Reppchen (Fakultät Geoinformation, HTW Dresden) für Leitung, Planung und Koordination verantwortlich gezeichnet hatte, wurde ein Projektverbund aus wissenschaftlichen Partnern aufgestellt, in dem jeder seine spezifischen Feldforschungen im Team autark und weitestgehend auf 210.000 Euro erhöht werden. Beteiligt waren nun aus Deutschland die Universitäten von Dresden und Clausthal, aus Peru die Katholische Universität Lima und aus der Schweiz die Universität Lausanne.Ein solches Unternehmen stellt hohe Anforderungen an die Logistikorganisation: Pickups für durchgehenden Personen- und Materialtransport für einen Zeitraum von mehreren Wochen, Musteranfertigung und Beauftragung der Elektrodenfertigung für geoelektrische Messungen, Beauftragung und Beschaffung von Zubehör für Drohnenflüge, Beantragung von Nutzungsgenehmigung für Tachymeter und Vermessungsausrüstung, Klärung für Flughöhenerlaubnis, Unterbringung, Verpflegung, medizinischer Notfalldienst für 12 bis 14 Teammitglieder, Ein und Ausfuhr von Messgeräten durch den Zoll in Lima, verbindliche Personalplanung vor Ort für die archäologische Zuständigkeit, für Photogrammetrie, Geologie/Mineralogie und Geoingenieurwesen, kartographische Klärung aller Zufahrten und möglicher Wegzugänge zum Archäometrie verbindet archäologische und naturwissenschaftliche Methoden. Dr. K. Hartsch auf der Ebene von Nazca. Geoelektrische Widerstandsmessung auf der Ebene von Nazca. Eine Drohne von Projekt NAZCA-III im Flug über eine der NazcaScharrlinien. UNESCO-geschützten Gelände in den Untersuchungsgebieten und schließlich Arbeits- und Vorstellungstermine im zuständigen peruanischen Ministerium.Doch dann passierte das Unvorhersehbare: Am 16.3.2020 wird Peru abgeriegelt, die Grenzen geschlossen und innerhalb von Peru jeglicher Bus bzw. Flugverkehr stillgelegt. Die Corona-Pandemie hatte Südamerika erreicht. Den deutschen Mitgliedern des Wissenschaftlerteams, in ihrem Gepäck gefüllte Festplatten und Datenspeicher, gelang knapp vor dem „Shutdown“, mit einem letzten Flug Peru zu verlassen. Proben und andere Unterlagen gelangten mit langen Verzögerungen ebenfalls zu den mussten die Forschungsarbeiten aufgrund der Pandemievorschriften vorerst ruhen oder ins Homeoffice verlagert werden und konnten nur mit zum Teil jahrelanger Verzögerung abgeschlossen werden. Eine zweite Feldkampagne mit noch ausstehenden Drohnen-Befliegungen und weitere Tätigkeiten in Nazca mussten teilweise bis 2024 zurückgestellt werden.Der Abschlussbericht mit den methodischen Auswertungen der Drohnenbefliegungen, die Laboranalysen einschließlich der Altersdatierung liegt voraussichtlich Sommer/Herbst 2025 vor. Die Erich von Däniken-Stiftung wird auf dieser Website aktuell informieren.

Links zu Publikationen über NASCA III:

[5] Fiebag, P.: Projekt NAZCA III – Forschungsphase 1 erfolgreich durchgeführt! Erich von Däniken-Stiftung. Interlaken 2020

[6] Fiebag, P.: Projekt NAZCA III – Corona erschwert Forschungsarbeiten. Erich von Däniken-Stiftung. Interlaken 2021

[7] Fiebag, P.: Projekt Nazca III geht voran. Effektive Planung für 2021. Erich von Däniken Stiftung. Interlaken 2021

Objekt von Aiud

Am Rande des rumänischen Flusses Mures entdeckten 1974 Arbeiter in zehn Metern Tiefe ein keilförmiges Objekt aus Aluminium, 20 cm lang und 13 möglicherweise auf ein Alter von mehr als 1000 Jahren hin. Nachdem der Fund fünfzehn Jahre als verschollen galt, gelang es dem Schriftsteller und Paläo-SETI-Forscher Lars A. Fischinger, ihn in dem Museum Cluj-Napocas ausfindig zu machen, Dokumente über den Fund und Proben dieses Artefaktes zu erhalten. Fischinger nahm mit der Firma "Hydro Aluminium Rolled Products, Forschung und Entwicklung" in Bonn Kontakt auf, die sich bereit erklärte, Proben des Aiud-Objektes in ihren Laboren untersuchen zu lassen. Die Erich von Däniken-Stiftung übernahm die Finanzierung dieser Analyse (Optische Emissionsspektrometrie mit Anregung durch ein induktiv gekoppeltes Plasma).

Das Ergebnis: Das Material mit hohen Anteilen von Kupfer, Zink und Magnesium mit Beimengungen von Eisen und Blei ähnelt hochfesten Aluminium-Legierungen der heutigen Flugzeugindustrie, ist aber unbekannt.

Baigong-Proben

Die "E.T.-Ruinen" haben chinesische Forscher jene rätselhaften Relikte getauft, die am Berg Baigong in der westchinesischen Provinz Qinghai gefunden wurden. (Pei Hua Ma: Unbekanntes Qinghai. Qinghai Volksredaktion, China 2003) „Das Resultat zeigte, dass mehr als 30 Prozent des Musters aus Eisenoxyd besteht, andere, unbekannte Elemente, können durch Schmelzen nicht separiert werden - diese machen sieben bis acht Prozent aus -, und es war auch viel Siliziumdioxid und Calciumoxid darin enthalten. Wegen der langen Zeit, die sie der Erosion von Luft und Wind ausgesetzt waren, sind der Sand und das Eisen eine Verbindung eingegangen, d. h. wir sind sicher, dass Calciumoxid und Siliziumdioxid nicht die ursprünglichen Bestandteile der Röhre waren. All dies kann nur die langjährige Geschichte der Röhren bestätigen. […] Darin enthalten sind sieben bis acht Prozent Elemente, die uns heutigen Menschen unbekannt sind.“

Die "E.T.-Ruinen" haben chinesische Forscher jene rätselhaften Relikte getauft, die am Berg Baigong in der westchinesischen Provinz Qinghai gefunden wurden. (Pei Hua Ma: Unbekanntes Qinghai. Qinghai Volksredaktion, China 2003) „Das Resultat zeigte, dass mehr als 30 Prozent des Musters aus Eisenoxyd besteht, andere, unbekannte Elemente, können durch Schmelzen nicht separiert werden - diese machen sieben bis acht Prozent aus -, und es war auch viel Siliziumdioxid und Calciumoxid darin enthalten. Wegen der langen Zeit, die sie der Erosion von Luft und Wind ausgesetzt waren, sind der Sand und das Eisen eine Verbindung eingegangen, d. h. wir sind sicher, dass Calciumoxid und Siliziumdioxid nicht die ursprünglichen Bestandteile der Röhre waren. All dies kann nur die langjährige Geschichte der Röhren bestätigen. […] Darin enthalten sind sieben bis acht Prozent Elemente, die uns heutigen Menschen unbekannt sind.“

Der zu dem Expeditionsteam gehörige Geologe Professor Zheng Jiandong hatte die These ins Gespräch gebracht, es könne sich um Fossilien wie etwa von Schilfrohr handeln, das sich unter grossem Druck bildete. Der Geowissenschaftler kam jedoch abschließend zu der Überzeugung, er „finde […] keine plausible Erklärung, da die Fossilien jedwelcher Art von Tieren oder Pflanzen nur in ihrer ursprünglichen Form erhalten bleiben können. Sie können keine geordneten und vorsätzlich arrangierten Röhren bilden. Das heisst, es gibt keine natürliche Bedingung für die Entstehung von Fossilien oder solchen Eisenröhren. Bis heute können wir tatsächlich absolut keinen Grund zur Verweisung unserer Schlussfolgerung finden, d. h., die Röhren sind kein geologisches Phänomen.“Der deutsche Privatforscher Dietmar Schrader hat auf mehreren Chinareisen nicht nur den Berg selbst besucht, sondern auch einige Proben mitgebracht, welche die Erich von Däniken-Stiftung analysieren ließ. Von diesen Ton-, Kalk- und Sandsteinproben unterschiedlicher Konsistenz und Festigkeit wurden elf Gesteinsproben für eine erste element- und phasenanalytische Übersichtsuntersuchung an einem Institut für Geochemie und Mineralogie untersucht. Überraschungen gab es bei den Ergebnissen der Elementanalysen: Bezogen auf die geochemischen Durchschnittsgehalte der Erdkruste (sogenannte Clarkewerte) wurden an zwei Proben deutlich erhöhte Gehalte von Selen und Vanadium nachgewiesen. In kleinen Mengen kommt Selen natürlich vor, als Begleiter schwefelhaltiger Erze der Metalle Kupfer, Blei, Zink, Gold und Eisen. Industriell gewinnt man Selen als Nebenprodukt bei der elektrolytischen Kupfer- und Nickelherstellung. Genutzt wird es unter anderem in der Halbleitertechnik, in Fotozellen, Nebellampen oder auch zum Färben von Glas. Vanadium ist ein seltenes, nichtmagnetisches, zähes, schmiedbares und silbrig glänzendes Übergangsmetall. Es weist eine gute Korrosionsbeständigkeit auf bei Alkalien, Schwefel- und Salzsäuren. Es wird zum Beispiel zur Legierung von Stählen, insbesondere für Titanlegierungen in der Raumfahrt genutzt. Doch ohne Kenntnisse der regionalgeologischen Situation im Gebiet sind keine weiterführenden Interpretationen zu den Elementanreicherungen möglich. Was also hinter dem "Rätselberg" steckt, ist aber nach wie vor völlig offen.[8] Schrader, D.: Neues von Chinas uraltem Geheimnis. Die ausserirdischen Relikte am Baigong. In: Sagenhafte Zeiten 6/2006. Interlaken 2021, S. 27 - 32

Sakkara-Film

Eine Filmcrew drehte im Auftrag der Erich von Däniken Stiftung in den unterirdischen Anlagen von Sakkara einen Dokumentationsfilm, der aufzeigt, welche Geheimnisse noch im Wüstensand Ägyptens verborgen liegen.

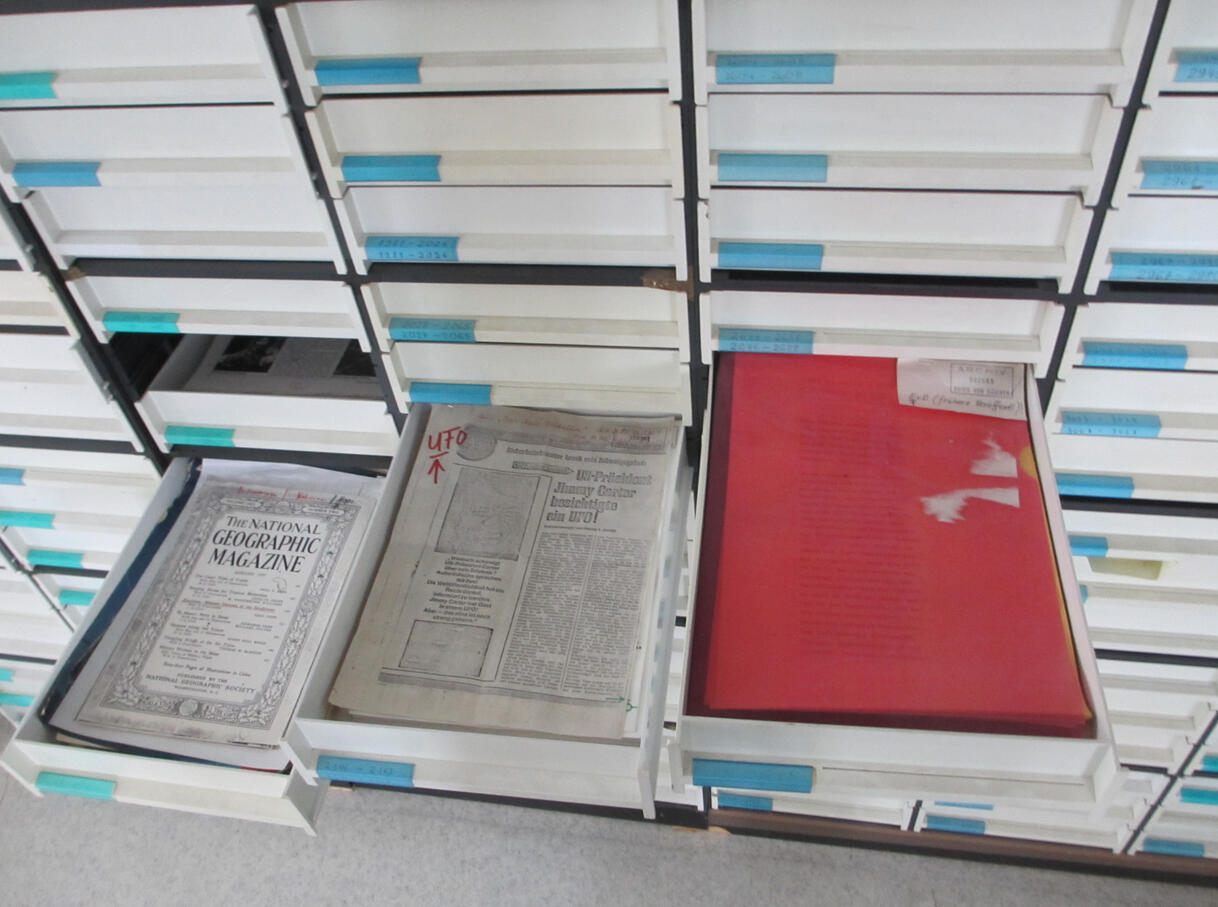

Digitales Stiftungsarchiv

Das Projekt „Digitalisierung des Stiftungsarchives“ hat im Jahr 2004 begonnen. Das Archiv umfasst rund 70 000 Bildvorlagen (Dias, Negative, Filmstreifen), aus rund 60 Jahren Forschung sowie unzählige Dokumente (Korrespondenzen und relevante Zeitungsartikel). Das ganze Material musste gesichtet, die erhaltenswerten Daten ausgewählt und elektronisch erfasst werden. Das Digitalisierungs-Projekt ist fortlaufend in Arbeit.

Gönner

Werden Sie Gönner der Erich von Däniken-Stiftung

Die Erforschung der grossen Rätsel dieser Welt ist ein Abenteuer. Werden Sie Teil dieses Abenteuers, werden Sie Gönner der Erich von Däniken-Stiftung! Mit Ihrem Beitrag unterstützen Sie aktiv die vielfältigen Projekte unserer Organisation.

Jeder Beitrag ist hoch willkommen!

Da die Erich von Däniken-Stiftung keine Zuwendungen vom Staat erhält, ist sie voll und ganz auf ihre Gönnerinnen und Gönner angewiesen. Wir freuen uns über jede Form von Großzügigkeit! Die Gönneradressen werden weder publiziert noch weitergegeben, aber selbstverständlich verdankt. Bitte teilen Sie uns mit, wenn wir Ihren Namen in der Rubrik „Freunde der Erich von Däniken-Stiftung“ veröffentlichen dürfen.Gönnerbonus

Ab 200 Franken erscheint Ihr Name oder das Logo ihrer Firma/Institution auf Wunsch mindestens einen Monat lang auf der Startseite unserer Webpage.

Ab 500 Franken bleibt die Verlinkung mindestens drei Monate, ab 1000 Franken gleich 12 Monate.

Sponsoring

Sie möchten ein ganz spezielles Forschungsprojekt unterstützen oder als Partner der Erich von Däniken-Stiftung bei Events oder in Publikationen in Erscheinung treten? Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir freuen uns über jedes Engagement!

Steuerabzug

Zuwendungen an die Stiftung können in der Schweiz vom steuerbaren Reineinkommen abgezogen werden. Bei den Bundessteuern sind es generell 20 % bei einer Mindestspende von 100 Franken. Bei den Kantonen sind die Ansätze sehr unterschiedlich, bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Steuerbehörde. In der Regel sind zwischen 5 und 20 % absetzbar.

Auch Ihr Beitrag ist wichtig!

Bank- und Postkonten

Spendeüberweisungen können direkt auf eines unserer Konten vorgenommen werden, die dazu nötigen Angaben finden Sie unter dem Stichwort „Kontakte“, „Konten“.Schweizer Einzahlungsscheine

Selbstverständlich schicken wir Ihnen auch gerne einen Einzahlungsschein zu.

Freunde der Erich von Däniken-Stiftung

Egal wie gross Ihr Beitrag ist, an dieser Stelle möchten wir allen danken, die die Erich von Däniken-Stiftung in irgendeiner Weise unterstützen.

Aus Datenschutzgründen führen wir auf nachstehender Liste aber selbstverständlich nur Personen, Firmen und Institutionen auf, die mit der Veröffentlichung Ihrer Namen ausdrücklich einverstanden sind.- Ulrich Dopatka, CH-Zollikofen

- Pascal und Priscilla Troxler, CH-Interlaken

- Claudia und Peter Fiebag, D-Northeim

- Tatjana und Thomas Ingold, D-Frankfurt

Kontakt

Stiftung Erich von Däniken

Postfach

CH-3803 BeatenbergTel: +41 (0)33 841 20 80eMail: info@evdstiftung.ch

Euro-Konto:

Stiftung Erich von Däniken

3800 Interlaken

IBAN: CH73 0900 0000 1621 0717 2

SWIFT: POFICHBEXXX

Schweizer Konto:

Stiftung Erich von Däniken

3800 Interlaken

IBAN: CH85 0900 0000 3066 6741 4

Disclaimer

Copyright, Markenrechte und Eigentum

An sämtlichen Elementen dieser Website hat die Erich von Däniken-Stiftung das ausschließliche und umfassende Urheber- und Verwertungsrecht sowie Eigentum und weitere Rechte, sofern nichts anderes erwähnt ist. Die Elemente sind nur für Browsing-Zwecke frei benutzbar; falls Elemente teilweise oder ganz in irgendeiner Form - elektronisch oder schriftlich - reproduziert werden, ist die ausdrückliche Nennung der Erich von Däniken-Stiftung und deren URL erforderlich. Außerdem muss für die Wiederveröffentlichung jeglicher Elemente oder die sonstige Verwertung irgendwelcher Art die vorgängige schriftliche Zustimmung der Erich von Däniken-Stiftung eingeholt werden.Allgemeine Informationen

Es wird großer Wert auf die Richtigkeit der Informationen auf dieser Website sowie auf deren regelmäßige Aktualisierung gelegt. Gleichwohl übernimmt die Erich von Däniken-Stiftung keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Links, Grafiken oder allfälligen anderen Elementen auf dieser Website.Die Erich von Däniken-Stiftung lehnt jegliche Haftung für allfällige Verluste oder Schäden irgendwelcher Art ab, welche direkt oder indirekt durch die Benutzung (respektive aus der Unmöglichkeit des Zugriffs oder der Unmöglichkeit der Benutzung) der Stiftungs-Website bzw. der darin enthaltenen Informationen, Texte, Links, Grafiken oder anderen Elementen entstehen. Es wird außerdem keine Verantwortung übernommen und keine Garantie abgegeben dafür, dass die Funktionen auf der Stiftungs-Website nicht unterbrochen werden oder fehlerlos sind, dass Fehler behoben werden oder dass die Stiftungs-Website bzw. der jeweilige Server frei von Viren oder schädlichen Bestandteilen ist.Soweit nichts anderes angegeben, entsprechen alle Informationen und Ansichten auf der Stiftungs-Website einzig der Auffassung der Erich von Däniken-Stiftung und können Änderungen unterworfen sein, welche ohne vorherige Mitteilung vorgenommen werden können.Die Erich von Däniken-Stiftung hat die "verlinkten" Websites nicht überprüft und ist nicht verantwortlich für den Inhalt dieser Off-Site-Seiten oder anderer Websites, die mit der Stiftungs-Website verlinkt sind. Das Herstellen von Verbindungen zu Off-Site-Seiten oder anderen Websites erfolgt auf eigenes Risiko des Benutzers.Kein Bestandteil der Stiftungs-Website ist so konzipiert, dass dadurch eine Lizenz oder ein Recht zur Nutzung eines Bildes oder eines Logos eingeräumt wird. Durch ein Herunterladen oder ein Kopieren der Stiftungs-Website oder von deren Elementen werden daran keinerlei Rechte an der Software oder an der Stiftungs-Website übertragen. Die Erich von Däniken-Stiftung behält sich sämtliche Rechte (insbesondere, aber nicht nur Urheber- und Markenrechte) hinsichtlich aller Elemente auf der Stiftungs-Website ausdrücklich vor und wird sämtliche Möglichkeiten zur Durchsetzung dieser Rechte vollumfänglich wahrnehmen.Copyright © 2008

Erich von Däniken Stiftung, CH - 3803 Beatenberg